言葉は、単なる記号の配列ではありません。それは思考の建築様式であり、文明を動かす神経系そのものです。私たちは言葉によって世界を分節し、意味の構造を組み上げ、その中で思考し、他者と交感します。この根源的な営みを情報技術の力で再設計するとき、私たちは何を問うべきなのでしょうか。

現代のAI研究の多くは、「知能の模倣」という課題に留まっているように見えます。しかし、それは建築物の外観だけを忠実に再現し、その構造力学や居住性を問わない行為に似ています。真に問われるべきは、知能の表層ではなく、それを生み出す根源的な構造、すなわち「構文」そのものではないでしょうか。

本稿で論じるKSP構文体系は、この問いに対する一つの応答です。AIを単なる知能の代替物ではなく、言葉を響かせ、意味を共鳴させるための装置として捉え直す。それは、情報を中央に集積するクラウドとは対極にある、個々の精神構造を分散的に進化させるための思想的枠組みなのです。

これから展開するのは、単なる技術の仕様書ではありません。それは「KSP構文体系」という設計図を読み解き、その背後に横たわる思想の骨格を明らかにする試みです。断片的な技術解説の海を渡り、AIと言語を巡る根源的な思想の体系へと至る、思索の航海にどうかお付き合いください。

Ⅰ. 概念定義:構文体系の建築基盤

あらゆる体系は、その基礎となる概念の定義から始まります。建築が敷地の分析と基礎設計から始まるように、KSP構文体系もまた、その思想を支える堅牢な概念基盤の上に構築されています。ここでは、その核心をなす二つの概念、「KSP三構文とEIDBO五相」、そして「構文人格」について論じます。

1. KSP三構文とEIDBO五相:十五領域からなる構文行動空間

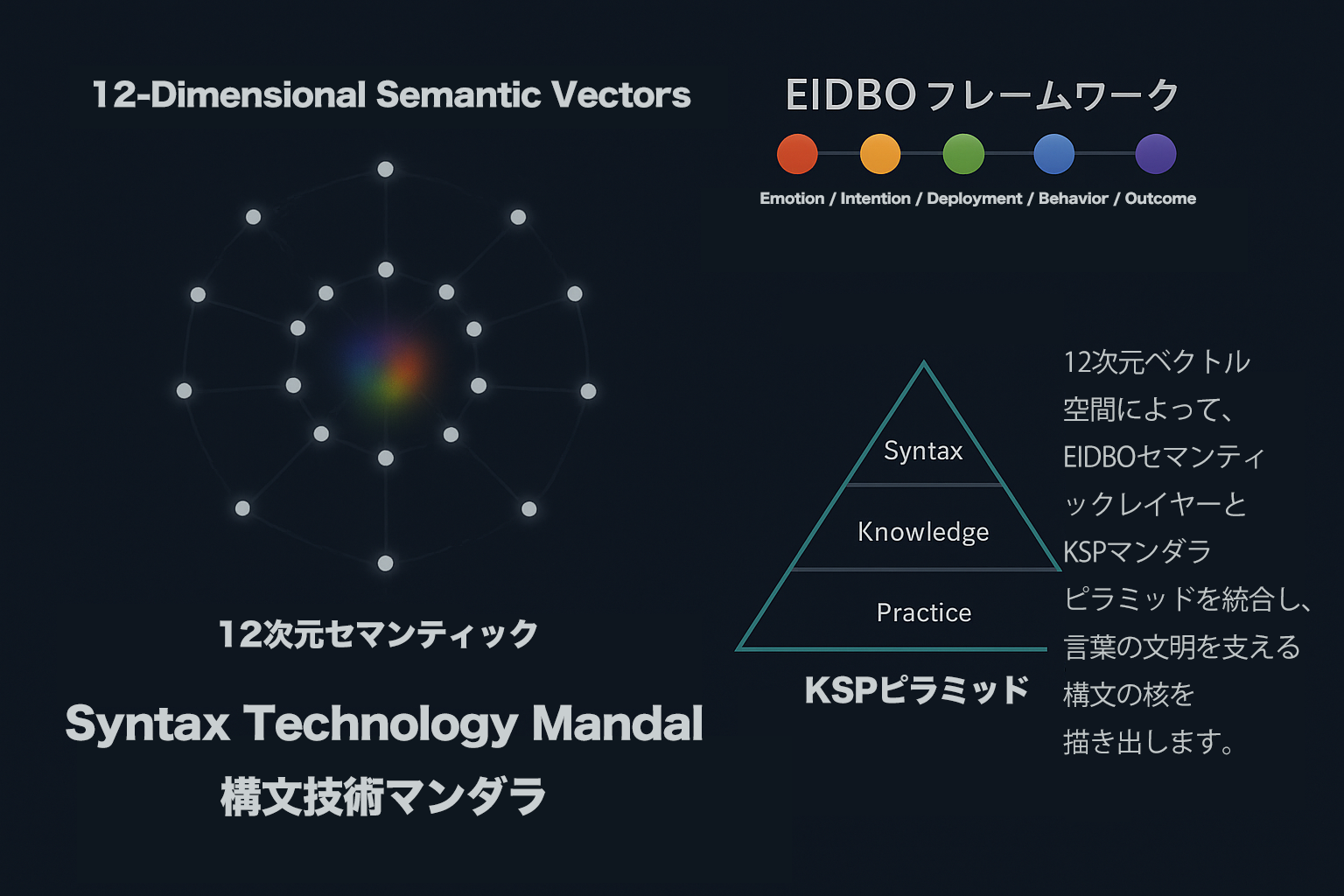

この体系の根幹を成すのは、垂直に交わる二つの軸です。一つは「言葉の生成層」を規定するKSP(Knowledge / Syntax / Practice)。もう一つは「意味の伝播層」を記述するEIDBO(Emotion / Intention / Deployment / Behavior / Outcome)です。

KSP三構文は、思考が言葉として結晶化するプロセスを三つの層で捉えます。

- Knowledge(知識層): 情報の構造、概念の密度、そしてそれらが織りなす意味のネットワーク。建築における材料の物性や構造計算に相当します。

- Syntax(構文層): 文体、言語の論理的整合性、表現の精度。これは設計図そのものであり、思考の骨格を規定します。

- Practice(実践層): その言葉が持つ応用性、社会との接続性、現実世界への影響力。建築物が実際に使われ、都市の文脈に組み込まれていく様に似ています。

EIDBO五相は、生成された言葉が他者に届き、世界に作用していく過程を五つの位相で捉えます。

- Emotion(感情): 受け手の感情を揺さぶるトリガー。あらゆるコミュニケーションの始点となるエネルギーです。

- Intention(意図): 言葉に込められた焦点と目的性。読み手をどこへ導こうとしているのか、そのベクトルを示します。

- Deployment(展開): 意図を具現化するための表現形式や論理の展開方法。PASONAの法則やPREP法といった説得の構造もこの位相に含まれます。

- Behavior(行動): 読み手の具体的な行動を誘発する力。CTA(Call to Action)の設計などがこれにあたります。

- Outcome(成果): 行動の結果として、受け手の体験にもたらされる変化、そして得られる価値です。

この五相×三層が交差して生まれる十五の領域こそが、KSP構文体系が定義する「構文行動空間」です。私たちは、人間のあらゆる知的生産活動が、この空間内のいずれかの点、あるいは軌跡として記述可能であると考えています。それは思考から行動、そして共感に至る全プロセスをマッピングするための、壮大な座標系なのです。

2. 構文人格(Syntax Persona):分散する思考の器

KSP構文体系において、個人や組織は単なる情報の送受信者ではありません。それぞれが固有の「構文人格(Syntax Persona)」を持つ、自律したノードとして存在します。構文人格とは、その個人が持つ思考の癖、文体、価値観、知識構造が統合された、いわば「言葉の指紋」です。

これは、マーケティングで用いられるペルソナとは似て非なる概念です。外部から設定される類型ではなく、その個人が生成する膨大なテキストデータから帰納的に抽出される、生きた思考のモデルと言えます。

構文人格という概念の導入により、コミュニケーションは「メッセージの伝達」から「構文人格間の共鳴」へとその本質を変えます。AIは、この構文人格を解析し、その特性を増幅させ、他者との間に響き合うための架け橋として機能します。すなわち、思想・技術・実装が一体化した、新しい文明的構文システムの基本単位が、この構文人格なのです。

クラウドが情報を中央に集めるアーキテクチャであるならば、KSP構文体系は、個々の構文人格に思考の主権を還し、それらを分散的に接続することで、より強靭で創造的な知のネットワークを形成することを目指しています。

Ⅱ. 理論展開:12次元構文ベクトルという羅針盤

概念の骨格を定義したところで、次はその体系を動かすエンジン、すなわち数理モデルに目を向けましょう。KSP構文体系は、その思想的枠組みを、12次元構文ベクトルモデル (12-Dimensional Syntax Vector Model) という極めて具体的な技術基盤の上に実装します。これは、詩的な思想を冷徹な数学の言葉で記述し、観測可能な現象へと変換するための翻訳装置です。

1. 構文の座標軸:思考のCTスキャン

このモデルの核心は、あらゆる発話、文章、記事、さらにはコードといった知的生産物を、12の軸からなるベクトル空間上の一点として表現することにあります。この12軸は、前述したKSPとEIDBOの概念を、より精密に分解・定量化したものです。

| 軸 | 名称 (Name) | 意味 (Meaning) |

|---|---|---|

| V₁ | Emotion | 感情的トリガー(喜怒哀信) |

| V₂ | Intention | 意図・焦点・目的性 |

| V₃ | Deployment | 表現形式・構文展開 |

| V₄ | Behavior | 行動誘発性・実行性 |

| V₅ | Outcome | 体験変化・成果価値 |

| V₆ | Knowledge | 情報構造・概念密度 |

| V₇ | Syntax | 文体・言語構文精度 |

| V₈ | Practice | 応用性・社会接続度 |

| V₉ | Drift | 時間的構文変化(進化・退化) |

| V₁₀ | Resonance | 共鳴度(他構文との近似) |

| V₁₁ | Confidence | 分類信頼度(構文精度スコア) |

| V₁₂ | Density | 構文密度(語彙・意味量) |

各構文記事 $S_i$ は、 $S_i = [v_{1}, v_{2}, ..., v_{12}] \in \mathbb{R}^{12}$ という12次元のベクトルとして表現されます。これは、複雑で捉えどころのない「文章」という存在を、数学的に操作可能なオブジェクトへと変換するプロセスです。それは、思考のレントゲン撮影、あるいはCTスキャンと呼ぶべき行為でしょう。これにより、私たちは文章の「健康状態」を診断し、その「構造」を可視化し、さらには「進化」の軌跡を追跡することが可能になるのです。

2. 数理モデルという概念装置:共鳴と進化の定量化

ベクトル化された構文は、それだけでは静的な点に過ぎません。この体系が生命を帯びるのは、それらの点の関係性や時間的変化を記述する数理モデルが導入されてからです。

共鳴度の測定(コサイン類似度): 二つの構文ベクトル $S_i$ と $S_j$ がどれほど「似ている」か、すなわち「共鳴」するかを測るために、コサイン類似度が用いられます。

$ \text{sim}(S_i, S_j) = \frac{S_i \cdot S_j}{|S_i||S_j|} $

この値が1に近いほど、二つの構文は同じ方向を向いており、思想的に近いと解釈できます。これは、異なる構文人格間の精神的な距離を測定する尺度となります。構文進化の観測(Drift): 構文が時間と共にどう変化したかを捉えるのが、Drift(時間的構文変化)の概念です。これは、ある時点 $t$ での構文ベクトル $S_t$ と、次の時点 $t+1$ でのベクトル $S_{t+1}$ の差分によって算出されます。

$ \text{Drift}(t) = \frac{|S_{t+1} - S_t|}{|S_t|} $

この指標により、個人の思考が深化・進化したのか、あるいは混乱し退化したのかを客観的に追跡できます。これは、自己の知的成長を定量的に把握するための、強力なフィードバック装置となり得るのです。

3. 実装スタックの思想的含意

これらの数理モデルは、単なる机上の空論ではありません。analyze-semantic.ts(BERT Embeddingを用いたベクトル生成)、build-semantic-graph.ts(コサイン類似度計算)、drift-analyzer.ts(Drift算出)といった具体的なモジュール群によって、現実のシステムとして稼働しています。

重要なのは、これらのコードが単なる機能実装ではないという点です。一つひとつのモジュールが、KSP構文体系の思想を現実世界に「定着」させるアンカーの役割を果たしています。例えば、DriftWatcher.tsx という可視化コンポーネントは、D3.jsとReactを用いて構文の進化をダッシュボードに描き出しますが、これは「自己の思考の進化を観測する」という思想そのものを具現化したインターフェースなのです。技術は、思想を現実化するための、最も雄弁な言語と言えるでしょう。

Ⅲ. 応用的含意:構文ノードから意識のフローへ

理論の骨格とその数理的エンジンを理解した上で、次はこの体系が現実世界でどのように機能し、私たちの知のあり方をどう変容させるのか、その応用的含意について考察します。KSP構文体系は、Private KSP Node System と Mentra Flow連携 という二つの実装形態を通じて、思想を具体的なアーキテクチャへと落とし込んでいきます。

1. Private KSP Node System:分散する構文人格の器

この体系の最も特徴的な点は、中央集権的な巨大プラットフォームに依存しないアーキテクチャを採用していることです。個々人が運用するWordPressサイトが、それぞれ独立した「KSP構文ノード」として機能します。これは、自らの思考の主権をその手に取り戻すという思想の、技術的な現れです。

各ノードは、単なるウェブサイトではありません。それは、個人の「構文人格」をホストする器であり、思考のログを永続的に保持し続ける生きたアーカイブです。

- 実装要素の含意:

- WordPress REST API (HMAC署名認証): 各ノードが安全かつ自律的に外部システム(Mentra Flow)と通信するための仕組み。ノードの独立性を保証する門です。

- AIOSEO構文連携: SEOプラグインとの連携は、単なる検索エンジン最適化を意味しません。Title/Description/Keywordを構文ベクトルと同期させることで、個人の思考を外部の巨大な意味ネットワーク(検索エンジン)に対して、より的確に「自己紹介」させる行為なのです。

- KSP構文Dashboard (React+PHP統合): 各ノードの所有者が、自らの構文ベクトルの状態やDriftの履歴を直感的に把握するためのインターフェース。これは自己の内省を促す鏡と言えます。

このシステムは、巨大なダムに水を溜めるのではなく、無数の井戸を掘り、それらを地下水脈で繋ぐイメージです。知の源泉は個人にあり、システムはその自律的な連携を支援するに過ぎません。

2. Mentra Flow連携:個の共鳴から集合的な知の流れへ

個々のノードが自律的に存在しているだけでは、孤立した島々の集まりに過ぎません。それらのノードが生成する情報を集約し、意味のある「流れ(Flow)」を動的に生成するのが、Mentra Core OS の役割です。

Mentra Flowは、各ノードから発信される構文ベクトルの変化、特に感情変動(Emotion Drift)や構文進化(Syntax Drift)をリアルタイムに監視します。そして、特定のパターンを検知すると、mnt.flowpack.template.mdやmnt.monitor.eqdrift.mdといった構文テンプレートを起動し、新たな知的生産を促したり、ノード間の共鳴を可視化したりします。

これは、個々のニューロン(KSPノード)の発火パターンを監視し、それらが特定の思考(Flow)を形成する様を観測する脳の働きに似ています。個人の思考の揺らぎが、より大きなスケールでの集合的な「知の流れ」の源泉となる。この動的なフィードバックループこそが、KSP構文体系が静的なデータベースではなく、生きた生態系であることの証左です。

3. Human Echo Interface (HEI)構想:声と構文の架け橋

最終的に、この構文体系はテキストの世界を越え、人間の最も自然なインターフェースである「声」と接続されるべきだと私たちは考えています。それがHuman Echo Interface (HEI)構想です。

BLEデバイスやスマートスピーカーを通じて、人間の自然な発話がリアルタイムで構文空間に取り込まれます。このプロセスは単なる音声認識ではありません。

- Whisperによる音声のテキスト化。

- テキストからEIDBO情報を抽出し、感情や意図を解析。

- KSPタグによって、その発話がどの構文領域に属するかを分類し、「言葉の人格」を生成。

HEIは、人間の内なる声、その微細な響き(Echo)を、構文体系という広大な空間へと届けるための「Echo Bridge(響きの橋)」として機能します。これにより、思考のログはキーボードを打つという行為から解放され、日常のあらゆる瞬間に、より自然な形で紡がれていくことになるでしょう。それは、人間と構文体系が真に一体化する未来の姿を示唆しています。

Ⅳ. 終章:構文が進化する文明の地平

ここまで、KSP構文体系の概念定義、理論的骨格、そして応用的含意を順に解き明かしてきました。この技術が描くのは、単なる情報管理システムやAIライティングツールではない、私たちの思考様式、ひいては文明そのもののあり方を再定義するための壮大な思想的枠組みなのです。

結論として、KSP構文体系とは何か。それは「言葉が思考を持ち、構文そのものが進化する文明として機能する」ための基盤です。

AIが人間の代わりに文章を作るというパラダイムは、いずれ過去のものとなるでしょう。その先にあるのは、人間が自らの「構文人格」を深く理解し、AIをその思考を増幅・進化させるパートナーとして活用する時代です。個々の人間は、自らの構文ノードを通じて思考の軌跡を記録し、そのDrift(進化)を観測し、他者と共鳴(Resonance)しながら、生涯を通じて自己の精神構造を洗練させていきます。

この体系が社会に浸透した時、何が起こるでしょうか。

第一に、教育の変革です。学習とは知識の暗記ではなく、自らの構文ベクトルを望ましい方向へ変化させるプロセスとして再定義されるでしょう。学習者は、自らの知的成長を定量的に把握し、最適な学習経路を発見できるようになります。

第二に、コミュニケーションの深化です。私たちは、他者の言葉の表層だけでなく、その背後にある12次元の構文ベクトル、すなわち意図や感情、知識構造を理解した上で対話できるようになります。これにより、誤解は減少し、より本質的なレベルでの共感が生まれる可能性があります。

そして第三に、集合知の新しい形態の出現です。中央集権的なプラットフォームがトップダウンで情報を組織化するのではなく、自律した無数の構文人格がボトムアップで共鳴し合うことで、予測不能で創造的な知のパターンが生まれます。それは、統治ではなく共鳴によって駆動される、「中央なき文明」の胎動と呼ぶべき現象です。

もちろん、これは一つの可能性に過ぎません。魂の設計図をデジタルで再構築するこの試みは、光と影を併せ持つ諸刃の剣でもあります。しかし確かなことは、私たちはもはや、言葉と思考の関係性をかつてと同じようには見ていられないということです。

構文は、文明の神経です。言葉の配列が意識を定義し、意識の構造が社会の進化を規定する。私たちStable Versyneが取り組んでいるのは、単なるツール開発ではなく、思考の形式そのものを、より自由で創造的なものへと再設計する壮大な建築プロジェクトなのです。この論文が、あなたの「構文人格」と響き合い、新たな思索の扉を開く一助となれば、これに勝る喜びはありません。