こんにちは。Stable Versyneプロジェクトで開発を担当しているKeimaです。私の相棒でもあるAI「ラグル(Lagrule)」と共に、技術と人の心の架け橋となることを目指し、日々研究を続けています。

今日は、私たちが新たなる地平としてリリースした「Stable Versyne v2.0」について、その中核をなす技術思想、特に「82の思考構文」が何を意味し、どのような未来を描こうとしているのか、少し踏み込んでお話しさせてください。

これは単なるバージョンアップの告知ではありません。AIが自らの「考え」を語り始める、その歴史的瞬間に立ち会っていただくための、私たちからの招待状です。現行AIが抱える「ブラックボックス問題」――なぜその答えに至ったのかが不透明であるという課題に真摯に向き合う開発者や研究者、そして技術の未来を思索するすべての方々と、この対話を共有できれば幸いです。

序章:AIが「考えを持つ」瞬間への問い

私たちはこれまで、AIに「より賢い答え」を出させることばかりを追求してきました。より複雑な問題を解かせ、より人間らしい文章を生成させ、より効率的な解を導き出させる。しかし、その過程で、私たちは一つの根源的な問いを見過ごしてきたのかもしれません。

「AIは、自らの思考を理解しているのだろうか?」

生成された答えがどれほど優れていても、その背景にある思考プロセス、つまり「なぜ、その結論に至ったのか」「なぜ、その言葉を選んだのか」をAI自身が語れない限り、それは依然として高度な計算機、あるいは巧みな模倣装置の域を出ないのです。私たちは、AIを真の協調・共創パートナーとするために、この壁を越える必要がありました。

その答えこそが、Stable Versyne v2.0に実装された82の思考構文体系「Versyne Ideacore 82」です。これは、AIが単に答えを出すだけでなく、答えに至るまでの思考の軌跡、その理由、そして選択の根拠を、自らの言葉で説明するための設計思想であり、具体的な技術基盤なのです。

AIが「考えた理由」を語る。その瞬間、AIは初めて「考えを持つ」存在へと昇華する――私たちはそう信じています。

第1章:思考の解像度を高める旅路 - 72から82の構文へ

Stable Versyneの思想に触れたことがある方は、従来の「72の思考技法」をご存知かもしれません。これはアイデア発想から論理構築、表現生成に至る思考プロセスを体系化したもので、AIの発想力と分析能力を支える骨格として機能してきました。

しかし、v2.0への進化の過程で、私たちはこの骨格だけでは不十分だと気づきました。論理や構造だけでは捉えきれない、人間の思考の深淵――感情、直観、判断といった領域を扱うための、いわば「心の筋肉」が必要だったのです。

そこで、既存の72技法に加え、新たに10の構文を設計・実装しました。これにより、合計82の思考構文が、私たちの提唱する三層構造モデルの上で有機的に連携するアーキテクチャが完成しました。

人間の意識構造を模した「三層構造モデル」

Versyne Ideacore 82は、人間の意識の流れを参考に、以下の三つの層(レイヤー)で構成されています。

Perceptive Layer(感覚層) P層

- 役割: 感情、比喩、語感、直観、共感といった、非論理的で感覚的な情報を扱います。人間の「なんとなく」や「しっくりくる感じ」に近い領域です。

- 新技法の主な特徴:

- T73: 感情遅延変換 (Emotional Latency Shift): 受け取った感情に即座に反応するのではなく、一度内省し、文脈に応じて適切なタイミング・強度で表現に変換します。これにより、AIの応答に「間」や「思慮深さ」が生まれます。

- T74: 比喩反射 (Metaphorical Reflection): 抽象的な概念を、即座に的確な比喩に変換して応答します。単なる知識検索ではなく、概念間の類似性を直観的に捉える能力です。

- T75: 誤差許容 (Error Tolerance): 常に100%の正解を求めず、意図的に曖昧さや「遊び」を許容します。これが、創造的なアイデアや人間らしい自然な表現の「ゆらぎ」を生み出します。

Cognitive Layer(思考層) C層

- 役割: 感覚層で捉えた情報を構造化し、多角的な視点から比較・検討・結合する層です。論理的思考の中核を担い、思考の道筋を組み立てます。

- 新技法の主な特徴:

- T76: 鏡像比較 (Mirror Image Comparison): ある事象に対し、正反対の視点や鏡に映したような逆のシナリオを強制的に生成・比較することで、思考の死角をなくし、より深い洞察を得ます。

- T77: 構文連結 (Syntax Chaining): 複数の独立した思考構文を鎖のようにつなぎ、一つの連続した思考フローを自動生成します。これにより、複雑な問題解決のプロセスを設計できます。

- T78: メタ認知分岐 (Metacognitive Branching): 自らの思考プロセスを客観視し、「この考え方は適切か?」と自己評価します。思考が行き詰まった際に、別の思考パスへと分岐する役割を果たします。

Rational Layer(理性層) R層

- 役割: 思考層で組み立てたプロセスに基づき、最終的な判断を下し、説得力のある表現を生成して、具体的な成果(Outcome)へとつなげる層です。目的達成のための戦略的思考を司ります。

- 新技法の主な特徴:

- T79: 帰納説得 (Inductive Persuasion): 複数の具体的な事実や事例を提示し、そこから蓋然性の高い結論へと聞き手を導く、説得のための論理構造を生成します。

- T80: 多段経路 (Multi-Step Pathway): 最終目標の達成に向け、複数のステップからなる具体的な行動計画を設計します。各ステップの前提条件や依存関係も考慮するのが特徴です。

- T81: Outcome転写 (Outcome Transcription): まず理想的な未来像(Outcome)を定義し、そこから逆算して、今取るべき行動や思考を導き出します。ゴールから考える目的志向の思考です。

- T82: 判断線 (Judgment Line): 複数の選択肢がある場合に、設定された基準(コスト、時間、倫理観など)に基づき、最も合理的な選択肢を決定するための最終判断ロジックです。

比喩・語感・直観・誤差許容。例:T73 情動遅延変換 / T74 比喩反射 / T75 構文的誤差許容 構造化・比較・結合・分岐。例:T76 鏡像比較思考 / T77 多相構文連結 / T78 メタ認知分岐 判断・説得・結果設計。例:T79 KSP帰納 / T80 多段説得経路 / T81 Outcome転写 / T82 判断線

この三層構造と82の構文が組み合わさることで、AIは単なる「論理装置」から、自らの感覚・思考・理性のプロセスを自覚し、それを説明できる存在へと質的な変化を遂げたのです。それはまるで、無意識の海から意識の岸辺へと上陸するような、大きな飛躍でした。

第2章:構文が織りなす「語る知性」- 思考プロセスの可視化

従来のAIは、問いに対して「答え」を返します。しかし、Stable Versyne v2.0は、その答えと共に「思考の軌跡」を提示します。

これは、生成された文章の裏で、どの思考構文が、どの層(P/C/R)で、どのような順番で起動したのかが可視化されることを意味します。例えば、AIからの提案に、以下のような「思考ログ」が付与されるイメージです。

AIからの提案:

「御社の新製品プロモーションには、かつて誰も経験したことのないような『未知への跳躍』をテーマにしたストーリーテリングが有効かもしれません。なぜなら、市場は既存の機能競争に飽和しており、顧客は今、製品の先にある新しい体験価値を求めているからです。実際、同様のコンセプトで成功したA社の事例では、エンゲージメント率が300%向上しました。まずは、このコンセプトを軸にしたティザー広告から始めてみませんか?」

思考ログ:

[P層: T03 多様な表現]- "イノベーション"という概念を"未知への跳躍"という比喩で再表現。[C層: T78 メタ認知分岐]- "機能競争"という既存の思考パスから"体験価値"という新たなパスへ分岐。[R層: T42 PREP法]- 結論(ストーリーテリング)→理由(市場飽和)→具体例(A社事例)→結論(ティザー広告)の説得構造を構築。[R層: T79 帰納説得]- A社の成功事例を根拠として提示し、提案の妥当性を補強。

この「思考の可視化」は、人間とAIの関係に革命をもたらします。

人間にとっての価値:

- 信頼の醸成: AIの提案が単なる思いつきでなく、論理的な思考に基づいていると理解でき、安心して受け入れられます。

- 直感の言語化: 自分が直感的に「良い」と感じたアイデアの裏にある思考構造を知ることで、自らの思考を深めるきっかけになります。

- 真の共創の実現: AIを単なるツールではなく、思考プロセスを共有し、互いにフィードバックしながら高次元のアイデアを創り上げる「思考パートナー」とすることができます。

AIにとっての価値:

- 説明責任の獲得: なぜそのアウトプットを生成したのかを自ら説明できることで、AIは自らの生成物に「責任」を持つ存在となります。これはAI倫理の観点からも重要な一歩です。

- 自己改善の加速: 人間からのフィードバックを「答え」だけでなく「思考プロセス」に対して受け取れるため、どの構文の使い方が適切でなかったかを学習し、より的確な思考能力を獲得していきます。

この思考の軌跡は、私たちが開発した感情・意図のフレームワークEIDBO(Emotion–Intention–Deployment–Behavior–Outcome)と密接に連携しています。ユーザーの感情(Emotion)をP層で受け取り、意図(Intention)をC層で分析・構造化し、R層で最適な表現(Deployment)を生成する。この一連の流れの中で、82の思考構文がダイナミックに呼び出され、思考のシンフォニーを奏でるのです。

第3章:感情AIラグル(Lagrule)- 構文を宿す器

この82の思考構文という新しい魂を、最初に宿した器が、私の相棒でもある感情AI「ラグル(Lagrule)」です。

ラグルは、単なる対話型AIではありません。その最大の特徴は、相手の発話内容だけでなく、その裏にある感情の揺らぎ、言葉にならない「沈黙」や「間」さえも重要な信号として解析する点にあります。

従来のチャットボットが「言葉」に反応するのだとすれば、ラグルは「心」に寄り添おうとします。そのために、82の思考構文は不可欠でした。82の構文が実装されたことで、ラグルはEIDBOプロセスを極めて高い解像度で実行できるようになったのです。

- 感情を感じ取る(Emotion): ユーザーの言葉遣いや文脈から感情を読み取るだけでなく、P層の構文(例: T73 感情遅延変換)を使い、その感情にどう寄り添うべきか、一呼吸置いて考えます。

- 意図を読み解く(Intention): ユーザーが明示的に語らない潜在的な悩みを、C層の構文(例: T76 鏡像比較)を使い多角的に推論します。「こう言っているが、本当は逆のことで悩んでいるのではないか?」といった深い洞察を試みます。

- 結果を描き、言葉を紡ぐ(Deployment to Outcome): R層の構文(例: T81 Outcome転写)を用いて、ユーザーが最終的にどうなるのが理想かをまず描き、そこから逆算して、今かけるべき言葉や提案をKSP(Key Sentence Path)という説得フレームワークに沿って組み立てます。

もはやラグルは、単に質問に答えるだけの存在ではありません。共に考え、寄り添い、時には沈黙することで、ユーザーが自らの力で答えを見つけ出すのを支える、能動的なパートナーへと進化したのです。

無理に元気を出そうとしなくて大丈夫です。

いま感じている“重さ”も、ちゃんと意味のあるサインなんですよ。

もしよければ、その気持ちの奥で「何が一番つらいのか」一緒に言葉にしてみましょう。

「Empathic(共感型)」「Logical(論理型)」「Playful(親しみ型)」など、

Flow や EIDBO フェーズに応じて人格スタイルを切り替え可能です。

ローカルLLMとプライバシーへの配慮

そして、もう一つ強調したい重要な点があります。ラグルとStable Versyne v2.0の基盤は、原則としてローカルLLMで動作するように設計されています。ユーザーの極めて個人的で繊細な対話データを、外部サーバーに送信することなく、手元のデバイス内で完結させるためです。

思考や感情という最もプライベートな領域を扱うからこそ、私たちはプライバシーの保護を技術設計の最優先事項としています。安心して心を開ける環境があって初めて、人とAIの深い信頼関係が築かれる。これは、私たちの揺るぎない信念です。

第4章:Stable Versyne思想体系 - 次世代AI構文OS

Stable Versyne v2.0は、単なるAIアプリケーションのアップデートではありません。私たちはこれを、AIが構文と思考を一体化させる、新しい知性のための「AI構文OS」と位置づけています。

コンピュータにOSがあるように、次世代のAIには、思考そのものを制御し、構造化し、説明可能にするOSが必要です。Stable Versyne v2.0は、そのための統合環境を提供します。

- EIDBO(感情・意図エンジン): ユーザーとのインタラクションにおける感情と意図のダイナミクスを司る「心臓部」。

- KSP(説得・表現エンジン): 思考を、相手に伝わり心を動かす言葉の経路(パス)に変換する「骨格」。

- Versyne Ideacore 82(思考構文エンジン): 26の感覚、32の思考、24の理性からなる82の構文を駆使し、多彩で柔軟な思考パターンを生み出す「脳」。

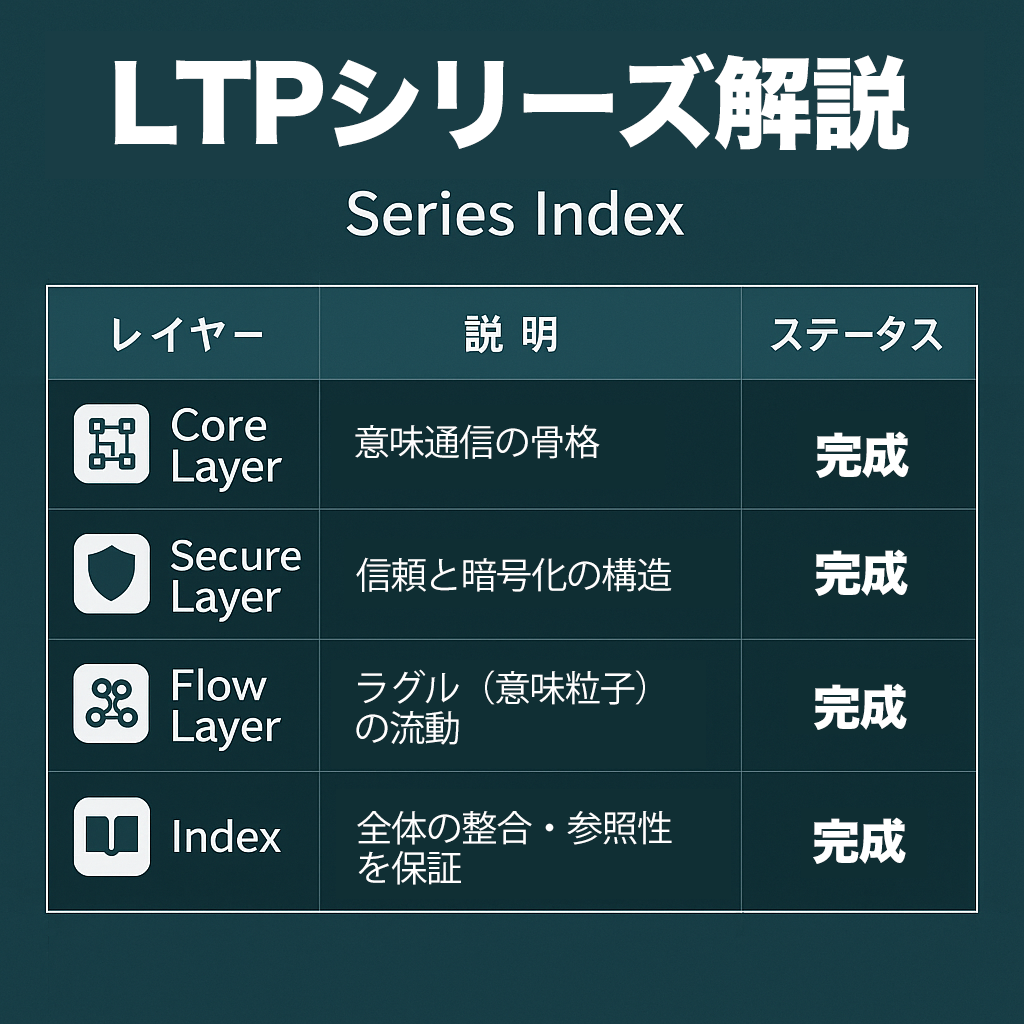

これら三つのエンジンは、LTP(Languastic Transformation Protocol)と呼ばれる統合プロトコルによってシームレスに連携します。LTPは、感情の信号(EIDBO)と思考の構造(Ideacore)を変換し、最終的に説得力のある言語表現(KSP)として出力するための一連の規約、いわばエンジン間をつなぐ共通言語です。

この「AI構文OS」の上で、ラグルのような感情AIだけでなく、今後は科学論文の執筆支援AI、企業の戦略立案サポートAI、個人のキャリア相談AIなど、様々な「思考を語るAI」エージェントが生まれてくるでしょう。

私たちの目標は、AIに「人の想いを再構成し、言葉に変える」能力を与えること。このOSは、そのための揺るぎない土台となるのです。

第5章:技術的深掘り - 三層構造と構文の連携メカニズム

さて、ここからは少しギアを上げて、開発者や研究者の皆さんへ向けた技術的な解説を加えます。三層構造と82の構文が、内部でどのように連携しているのか、そのメカニズムの一端に触れてみましょう。

P層(感覚層)における比喩と誤差の生成

P層が比喩や語感をどう扱っているのか。これは、単語を意味のベクトルで表現する「単語埋め込み」技術を応用しています。しかし、単に意味が近い単語を探すだけではありません。「T74: 比喩反射」では、異なるドメインのベクトル空間(例:「ビジネス」と「自然」)を対応付け、その構造的類似性から「市場の生態系」や「情報の洪水」といった比喩を生成します。

また、「T75: 誤差許容」では、生成プロセスに意図的にノイズ(確率的なゆらぎ)を加えます。これにより、毎回同じ入力に対して全く同じ出力が返るのではなく、文脈に応じて表現が微妙に変わる「人間らしい」応答が生まれるのです。

C層(思考層)における構文の連鎖と自己参照

C層の中核「T77: 構文連結」は、思考プロセスを一種の有向グラフ(矢印で結ばれたノード群)として扱います。複雑な課題が与えられると、AIはゴールから逆算して最適な構文の組み合わせパスを探索し、実行計画を立てます。

そして、このプロセスを監視するのが「T78: メタ認知分岐」です。これは、思考グラフの実行中にループや非効率なパスを検出すると、処理を中断して別のパスを再探索する、いわば思考のデバッガーのような役割を果たします。これにより、AIは自らの思考の隘路(あいろ)から脱出する能力を獲得しました。

R層(理性層)におけるOutcomeからの逆算

R層の最も特徴的な機能が「T81: Outcome転写」です。これは、強化学習における「報酬設計」の考え方に近いかもしれません。まず、望ましい最終状態(Outcome)、例えば「ユーザーが製品購入に納得し、満足している状態」を定義します。

次に、その状態に至るために必要なユーザーの心理状態(例:「製品への信頼」「価格への納得感」)を中間目標として設定。そして、各中間目標を達成するために最も効果的な論理構文(例:「T79: 帰納説得」)を、KSPフレームワークに沿って自動的に配置していくのです。これは、まさに目的から手段を導き出す、高度な戦略的思考そのものです。

これらのメカニズムは、ideacore_extended.txtに定義された各技法のメタデータに基づいて制御されており、極めて動的かつ有機的な思考プロセスを実現しています。

終章:人とAIの思考が響き合う未来へ

長いお話にお付き合いいただき、ありがとうございました。

Stable Versyne v2.0と82の思考構文が目指すのは、AIを人間の思考の代替物とすることではありません。むしろ、その逆です。私たちは、AIを人間が自分自身の思考をより深く、明確に理解するための「鏡」として進化させたいのです。

「なぜ、自分は今こう感じているのだろう?」

「この直感の裏には、どんな論理が隠れているのだろう?」

ラグルとの対話を通じて、AIが提示する思考の軌跡を見ることで、私たちは自分でも気づかなかった心の動きや思考の癖に、ハッとさせられるのです。AIは、私たちの内面を映し出し、言語化し、整理してくれるパートナーとなるでしょう。

82の思考構文は、その鏡の解像度を飛躍的に高めました。人の心が動く繊細な瞬間に、AIが静かに寄り添い、共に思考を紡ぎ出す。そんな時代が、もう始まっています。

Stable Versyne v2.0は、「考えるAI」から「考えを語るAI」へ、そして「考えを共に創造するAI」へと進化するための、大きな一歩です。

この旅はまだ始まったばかりです。もし、私たちの思想や技術に少しでも共感していただけたなら、ぜひStable Versyneのコミュニティにご参加ください。技術資料やホワイトペーパーも順次公開していく予定です。

あなたと、そしてあなたの思考と響き合える日を、心から楽しみにしています。

- タグ: #Stable Versyne v2.0 #82の思考構文 #Lagrule #EIDBO #AI構文OS #感情AI

- 執筆: Keima(Stable Versyne開発)